こんにちは、このみです!

このサイトをご覧くださり、ありがとうございます。

「デザインで仕事を始めたけれど、自分の作ったデザインがどうもあか抜けない」

「デザインがなかなかうまくならない」

そんなお悩みをお持ちではないですか?

私は勤めている企業の広報制作会社で、制作部からデザイン部に異動になり、デザインの知識がまったくないところから見よう見まねでデザインを勉強してきました。

デザインを始めたうちは、自分の作ったものがあか抜けなく、落ち着かないデザインでモヤモヤしていました。

しかし、上司や同僚からの添削を受け、自分で本を読んで勉強したり、仕事を重ねていくうちに、「なんか違う…」が減ってきました。

いまだに、自分のデザインに満足はしていませんが、以前よりは自分の思ったようなデザインに仕上げる時間も短縮され、お客様からも「きれいに仕上げていただき、ありがとうございます」とお礼を言われるまでになりました。

そんな経験から、あなたのデザインが下手に見える原因と、その解決法をご紹介します。

この記事を読めば、自分の作ったデザインにモヤモヤしていた気持ちが解消され、最短で狙った通りのデザインを作れるようになります。

あなたのデザインが“下手に見える”3つの視点

「自分で作ったデザインがどうもあか抜けない…」

デザインを学び始めた人には、こんな悩みで成長が停滞する人が多くいます。

私も、自分の作ったデザインが下手で、長くデザイン迷子になっていました。

そのような人には、次のような視点が足りていません。

❶デザインができているかどうか、客観的に見れない

❷インプットばかりでアウトプットが少ない

❸「デザインの4原則」が徹底されていない

それぞれについて具体的に見ていきます。

デザインができているかどうか、客観的に見れない

独学でデザインを学んでいると、自分で作ったデザインを客観的に見ることができず、

「このデザインで合っているのかな?」と悩むことが多いと思います。

そうすると、自信が持てなくなり、モチベーションの低下につながります。

インプットばかりでアウトプットが少ない

最近ではデザインを独学で勉強するのに、本やYouTube、SNSなど、たくさんの情報を簡単に得ることができます。

しかし、情報を「見るだけ」「インプットするだけ」で満足してしまい、手を動かさないまま時間だけが過ぎてしまっているかも。

そうすると、頭でっかちなノウハウコレクターになってしまいます。

デザインは自分の手を動かし、改善していくことが重要です。

量をこなすことで、レイアウトの感覚や、色やフォント選びも磨かれていきます。

自分で課題を設定して、自主制作に取り組むなど、実践を前提としたアウトプットを心掛けましょう。

また、後で解説するデザインのトレースも、デザインスキルを上げるのに有効です。

「デザインの4原則」が徹底されていない

「デザインの4原則」については知ってはいるけれど、徹底して使われていなければ、落ち着かないデザインになります。

「デザインの4原則」を知らない方のためにご説明しますが、「デザインの4原則」は情報を正しく伝えるためのルールで、「近接」「整列」「対比」「反復」の4つのルールからなります。

「デザインの4原則」=デザインの基礎と甘く見ず、徹底しましょう。

初心者がやりがちな「残念デザイン」5つの原因とは?

余白がなく、ゴチャついている

余白があることが心配で、ついつい文字やオブジェクトを配置してしまう…

これは、初心者がよくやってしまう失敗です。

適度な余白は、伝えたいメッセージを際立たせることになります。

なぜ余白が“プロっぽさ”を決めるのか?詳しくはこちらの記事で解説しています。

フォントがバラバラで読みづらい

これも初心者がやってしまいがちな失敗例です。

フォントを何種類も使ってしまい、統一感のないデザインができあがってしまいます。

1つのデザインに使うフォントは、2種類程度に絞ります。

フォントは太さを選べるので、目立たせたいタイトルや見出しは太くするなど、フォントの太さでメリハリをつけるようにしましょう。

配色にまとまりがない

色選びもとても難しいものです。

原色しか使わない、色の組み合わせが悪い、色を使いすぎるという失敗が初心者のデザインに多く見受けられます。

フォント選びと同様、たくさんの種類の色を使うとまとまりがなくなり、統一感を出すのが難しくなります。

色は3色程度に絞り、全体の印象を決めるベースカラー約70%、デザインのテーマカラーとなるメインカラー約25%、強調したいところに使うアクセントカラー約5%で配分すると、メリハリのあるデザインができあがります。

色選びに迷ったら、配色サイトなどを活用しましょう。

情報の優先順位が整理されていない

どのメッセージを一番伝えたいのか、わからない…。

これは、制作に入る前の情報の整理が不十分なことが原因です。

デザインの制作に入る前に、そのデザインは何を目的に作られるものなのか、誰に向けて作るものなのかの整理を今一度行いましょう。

情報の優先度が決まると、レイアウトの配置もおのずと決まっていきます。

自己満デザインになっている

デザインの制作意図に関係なく、自分の作りたいデザインを作ってしまう…

そもそもデザインは「情報を正しく伝える」ことが役割。

制作するデザインのリサーチを行い、その業界や目的ににあったデザインを心掛けましょう。

“デザイン下手”から抜け出す3つの改善アクション

「誰に・何を伝えるか」を1行で書き出す

デザインの制作に入る前に、そのデザインは何を目的に作るものなのか、誰に向けて作るものなのかを1行にまとめて書き出しましょう。

自分で言語化することで頭が整理され、その目的に向けて制作に取り掛かれます。

デザインの4原則を徹底する

上でもご説明しましたが、「デザインの4原則」は情報を正しく伝えるためのルールで、「近接」「整列」「対比」「反復」の4つのルールからなります。

この4つのルールを徹底すれば、すっきりとして整ったデザインができあがります。

自分のデザインを“誰かに見せる”ことで客観視する

デザインスキルが上がらない理由の1つに、自分のデザインを客観的に見れないということがありました。

一人で悶々と悩まず、自分で作ったデザインを身近なまわりの人に見てもらい、感想を聞きましょう。

もし身のまわりにデザインの感想をもらう人がいないのであれば、ネット上でデザイン添削をしてくれるサービスを利用しましょう。

プロのデザイナーがSNSやWEBサイトでデザイン添削を募集していることがあります。

第3者からの感想を聞くことで、デザインの意図が伝わっているか、デザインをどうブラッシュアップしていけばいいかがわかるようになり、自分のデザインに悩んでいたこともすっきりするでしょう。

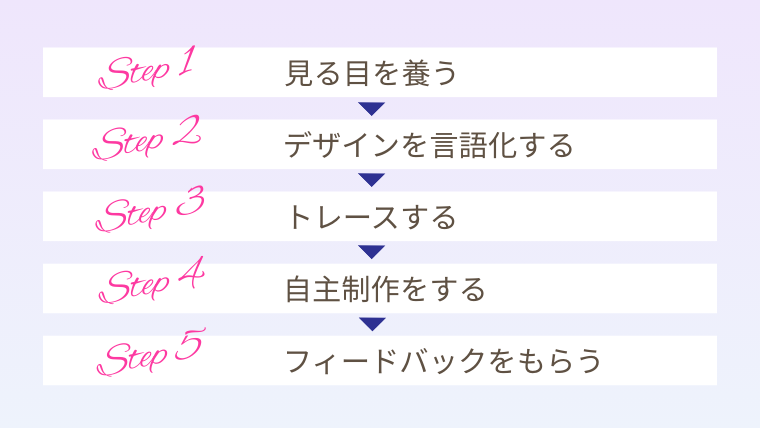

デザインスキルを上げる5つのステップ

デザイン下手を抜け出すためのデザインスキルを上げる方法をご紹介します。

デザインスキルを上げるためのトレーニングは次の手順で進めていきます。

各ステップを具体的に見ていきましょう。

Step 1 様々なデザインを見て、見る目を養う

先程もお伝えしましたが、私たちのまわりにはデザインであふれています。

チラシ、つり革広告、お菓子のパッケージ、テレビ番組のタイトルロゴ、よくみるWEBサイトなど、いたるところにデザインが使われています。

その中で自分が気に入ったデザインは、どこがいいのでしょうか?

・どんな構図をしているのか

・どうしてその色遣いなのか

・どういうフォントを使っているのか

こうしたポイントを意識して、良いデザインを観察しましょう。

Step 2 良いデザインを言語化する

「デザインの何が正解かがわからない」というお悩みには、自分の中でどんなデザインがいいのか軸ができていないとも言えます。

たくさんのデザインの中で、自分が好きだと思うデザインは「なぜいいと思ったのか」を言語化しましょう。

「なぜ好きなのか?」「どうして好きなのか?」と深掘りしていくのもオススメです。

そうするとそれを作ったデザイナーがどんなメッセージを伝えたくてそのデザインにしたのかが腑に落ちると思います。

なぜその色なのか、全体の構成、ユーザーの導線など、なぜそのデザインであるのかを人にも伝えられるほど深く理解しましょう。

デザインの良し悪しを言語化できるようになると、あなた自身の制作にも活きてきます。

Step 3 トレースでデザインを再現する

「トレース」という言葉が耳慣れない方もいるかもしれません。

「トレース」とは、見本とするデザインをゼロから忠実に再現させる練習方法です。

やり方としては、自分がいいと思ったチラシでも、バナーでもなんでもいいのですが、見本の画像を用意し、透明度を20%程度にします。

それを下敷きにして、その上から余白、フォント、文字サイズ、色などを忠実に再現するようにデザインをなぞっていきます。

トレースを通して、

- 余白の取り方

- 配色バランス

- フォント選びの意図

などを体で覚えられます。

また自分の手で0から作ることで、デザイナーの意図を汲み取ることができ、デザインの引き出しを増やすことができます。

STEP 4 自主制作に挑戦する

様々なデザインを見て、どうしてそのデザインにしたか言語化し、トレースすることで、デザインのコツがつかめてきたと思います。

そこで、自主制作に取り組みましょう。

どんなクライアントが、どんな目的で作りたいデザインか、設定を考えます。

もし設定が思いつかない場合は、クラウドサービスに掲載されているお仕事を想定して作ってみるというのも手です。

またChatGPTなどの生成AIに「デザインの自主制作でバナーを作りたいんだけど、設定を考えて」と聞くのもオススメです。

それを元に、できるだけ様々なジャンルで、違うテキストのデザインに取り組んでみましょう。

STEP 5 人からフィードバックをもらう

自主制作で作ったデザインは、身の回りの人に見てもらって意見をもらいましょう。

あなたとは違った視点で、意見をくれることでしょう。

その意見を反映し、作ったデザインをブラッシュアップすると、完成度の高い作品ができあがります。

“下手”に見えるのは「伸びる」証拠

この記事では、自分で作ったデザインが“下手”に見える原因と、改善アクション、デザインのスキルアップの方法をご紹介しました。

あなたが自分で作ったデザインを“下手”と感じるのは、自分の中に「いいデザイン」「悪いデザイン」という軸がしっかりあるということ。

自分のデザインを”下手”と感じず停滞してしまう人に比べて、違和感に気づいて行動できる人は「伸びる」証拠です。

デザインを独学で学ぶ道は、孤独で不安になることもあります。

ですが、毎日コツコツ積み重ねることで、あなたの「見る力」「作る力」「伝える力」は必ず成長します。

様々なジャンル、テイストのデザインを見て、トレースすることで、デザインの引き出しが増え、様々なデザインに対応することができるようになります。

毎日少しずつでいいので、アウトプットに取り組み、クライアントに「あなただから」と選ばれるデザインスキルを身につけましょう。